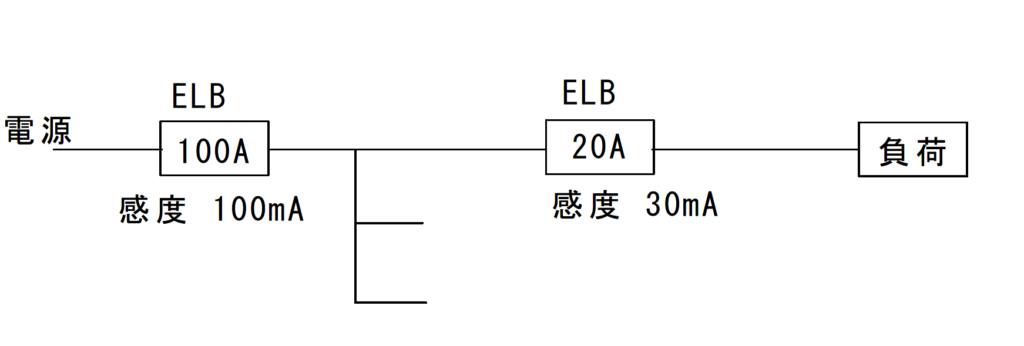

図のように幹線側に低感度のものを、分岐側に高感度のもの設置してある例が見受けられる。

この根拠は、漏電発生の当初は漏電の絶対値が小さく、時間の経過とともに漏電の絶対値が大きくなることを前提にしている。しかし現実の漏電は、そううまくは行ってくれない。漏電が時間の経過とともに増加していく例は絶対にないとは言えないが、現実にはないと考えておくべきであろう。現実には上位の漏電遮断器の感度電流より大きい漏電が突然発生すれば必ずシリーストリップする。最悪の場合には下位のものはトリップせずに、上位のものだけトリップする事態もありうる。この場合には原因の究明が困難になってしまう。従ってこのような配置はすべきではない。

高感度高速型の漏電遮断器は、人体に直接電流が流れた場合であっても人体に致命的な被害を与えないようにするためのものである。見方を変えればこれはD種接地がない場合が前提である。もちろん人体への安全性から考えれば、接地をしてあるのが望ましいことは言うまでもない。接地が有効であれば人体に全く害のない漏電であってもより安全性が確保されることになる。

低感度のものについて考えてみよう

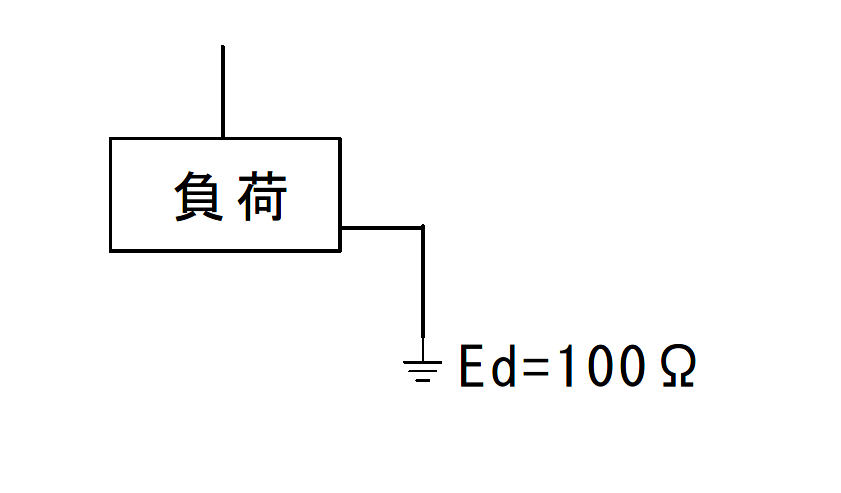

低感度の漏電遮断器でもし接地が施されていない場合には最悪の場合人体に致命的な電流が流れることになる。従って低感度漏電遮断器はC種接地、D種接地と併用することが前提となる。下図のようにD種接地が施されている場合について考えてみる。今この接地抵抗をD種接地の限界である100オームであるとする。この場所は水が浸っており電気的に条件が悪く感電の危険が大きい場所であったとする。すると危険防止のためには漏電した状態で大地と機器の間の電圧が30ボルト以下でなければならない。100オームの接地抵抗のところで30ボルトの電圧低下を発生させる電流は計算上300mAになる。そこで感電防止のためには300mA以下で動作する、例えば250mA感度の漏電遮断機を設置する必要がある。より高感度の漏電遮断器を設置すれば機器の対地電圧がより低い状態で遮断されるので安全性が増すことになる。

遅延動作型

最初の図に示した構成でシリーストリップをさせないためには感度電流での設定は多くの場合で無理がある。その対策としては動作時間で区分けするしかない。上位のELBの動作時間を下位のものに比較して長く(遅延させる)することである。すると急に大きな漏電が発生しても、先ず下位のELBが先に動作し上位のものは動作はしない。この場合原則論で行けば感度電流は関係なくなる。(現実には安全率を見ることになる)

以上の例は、計算上の問題である。接地抵抗は季節的に、経年的に大幅に変動するものであり、安全率を見込む必要があるので計算上の感度より少なくとも1ランクできれば二ランク高感度のものを選定するのが実際的である。

漏電遮断器には故障、トラブルが付きものである。するとバックアップがどうしても必要になる。この場合最初に記したような上位のものを低感度、下位のものを高感度にしただけではシリーストリップするなどの弊害が残る。この場合には末端を高速型にし上位を遅延型にする。この場合感度電流は同一であっても良いし上位のもの低感度にしてもよい。分岐回路が多い場合には感度電流をも考慮する必要が出てくる。何れの場合にしても平常の零相分(漏電値)がどの程度あるのかを測定した上で感度電流を設定するべきである。

21/11/23

コメントを残す