高圧ケーブルのシースの電流は、漏電ではないが、設備を管理する中で当然出てくる事項。

ケーブルの管理のためには年次点検でのメガの数値とともに大事な数値になる。

まず最初に注意が必要なのは間違いなくシース電流を測定すること。間違ってもサドルから出ているアース線をクランプしてはならない。

また測定は高圧の直近での作業になるために通常の作業以上に注意が必要である。また間違っても端末処理より上は絶対に手を出してはならない。接近して支障がないのはシースのきいた部分だけである。

通常この電流は 1mA 以下になるために外部の影響が非常に大きなウェイトを占めてくる。したがってその状況をつかんだ上での数値ということになる。

見方を変えると、読んだ数値の確かさを確認しながら測定、記録する必要がある。

測定前の準備

シースアースの電線をクランプメーターで無理なく安全にクランプできることを確認する。

| ケーブルの端末処理の作業時に、シースの電流を安全に測定できるように、大きくワンループ を作っておく事を奨める。この時、相別に測定できるように、相毎に単独でサドルまで引出しておくと良い。ケーブルの絶縁測定を相毎に実施する場合にも役立つ。 更に云えば、ケーブル活線診断のためにシース電流を安全に外部回路に取出せる様に専用の端子盤を設けておけば理想的と云える。 |

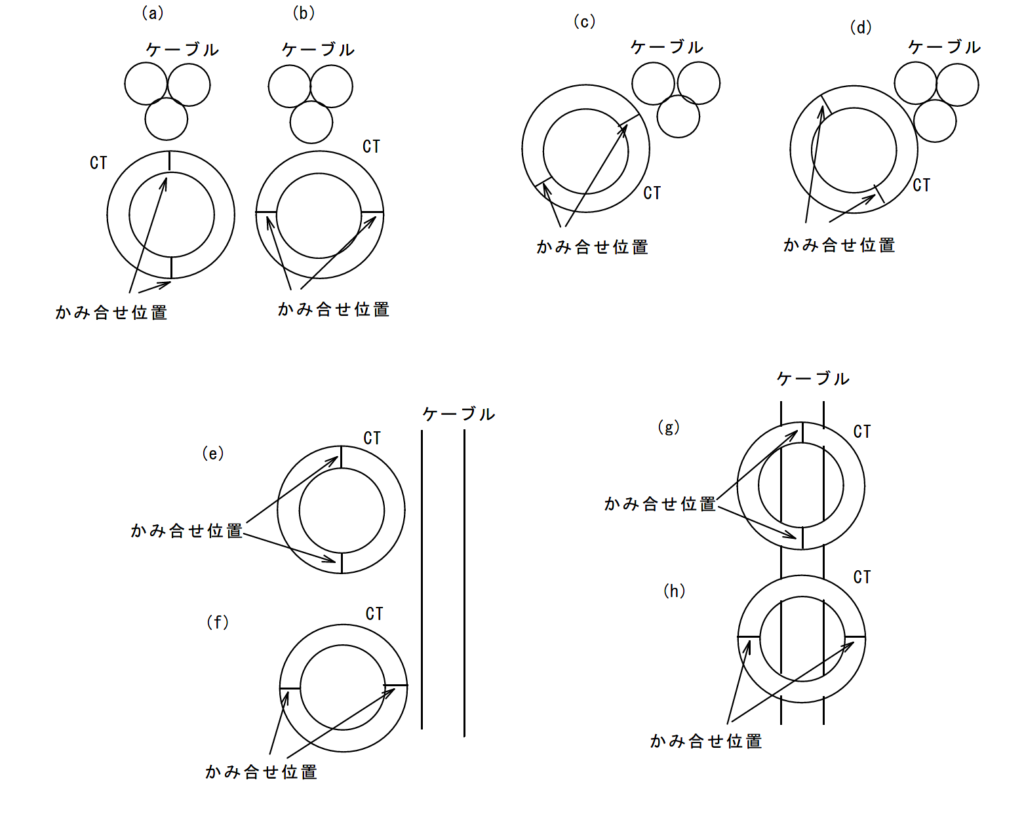

次にCTを何もクランプしない状態でかみ合わせ部分を高圧ケーブルとの関係を下図のような位置(実際にクランプするシースアース電線の近くが望ましい)に置きそれぞれの状況での指示を読み取る。(この時点ではフィルターはonにしておく)

(この作業は高圧の電流が流れている場合にその電流の影響の程度を見るためのものであって、LBS CB がoffであれば必要性はなくなる)

ここで出てくる数値は測定値の誤差の成分と考えておく。そしてこの数値の1番小さい位置が何処であるのかを確認しておく

この数値は施設ごとに、さらには負荷の状況によって大きく違ってくる。測定の度に確認する必要がある。

測定本番

シースアース線をクランプし、CTを準備段階で1番小さい数値を示した位置に置く。そこでその数値を読み取ることになるが、初めての施設では1分間程度はその数値と変化のパターンを読み取る。

続けてフィルターをoffにしフィルターonの場合と同様に数値の変化とパターンを読みとる。

そこで問題

測定本番での数値が準備段階で測定した数値の10倍以上にもなっておればそれはそのまま測定値として取り扱って問題は無い。

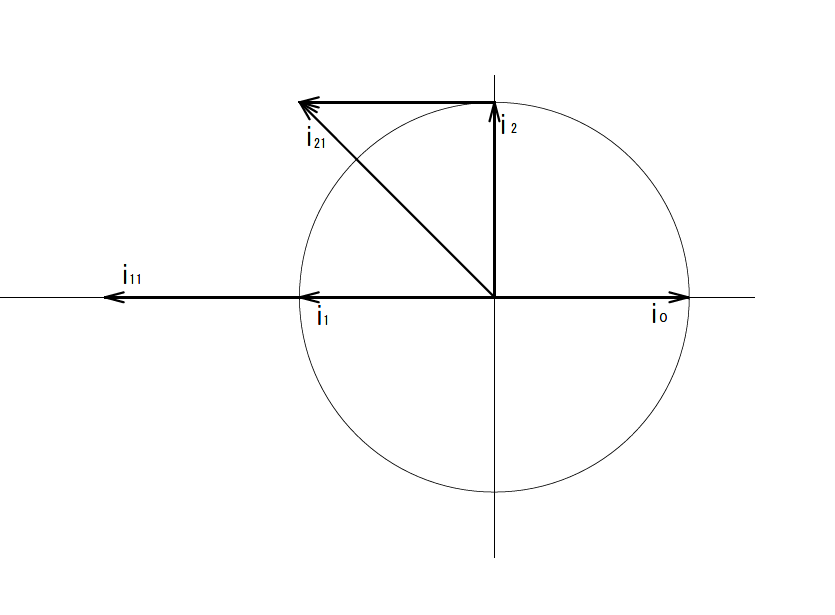

しかしその数値の差が小さい場合にはそれが何者であるかの判断が要求される。典型的な場合を次のベクトル図で示す

準備段階での測定値が i0 で位相が図の状態とする。

ここでシースの電流が 0 であったとすると i0 も全く変化しないことになる。(本来の電流が0であっても測定器では数値を示すことになる)

シース電流が i11 (絶対値ではi0の2倍であるが位相は180度ずれている)であったとすると測定器では i0との差になり、i1が指示される。絶対値としてはi0と等しいことになる。実態とはかけ離れた事例という事になる。

もしここで i11 の絶対値が i0 と同じだったとすると測定値は 0 と言う事になる。

又、シース電流がi21であったとすると測定器ではi2が表示されることになるがこの場合も絶対値としてはi0と等しくなる。

このように流れる電流の位相によって測定器の指示値は同一であっても現実の電流は大きく違うことになる。測定器の指示をそのまま信用するわけにはいかない。

さらにこれは波形歪みがない場合が前提であるが、歪みが大きくなるに従ってその違いはさらに大きくなっていく。

ここで現れる波形歪みには、電源電圧の歪みだけでなく、負荷電流の歪みも複雑に絡み合ってくるので、単純に判断することはできない。

最終的には、測定器の数値そのものは大事であるが、数値が経年的にどのように変化しているのか、パターンがどうであるのか、またフィルターの on off でどのような違いが生じるのか、などを総合的に判断する必要に迫られる。

コメントを残す