漏電の電流はどのようなパターシを描くのか

図面を見ながら絶縁不良を頭で考える限りにおいては、漏電の値は一定で不変であろう。しかし、現実の漏電のパターンは千変万化。想像を超えるものがある。代表的なパターンを幾つか。

(1)連続して安定しているもの

これの内容は実は二つある。一つは主としてコンデンサ成分に流れている平常時の電流であのり,今一つは常時充電している線路の絶縁不良による漏電である。長時間とわたって連続運転している負荷機器での絶縁不良よる漏電の一部は一見してこれと同一となるが,漏電原因の調査にあたっては多くの場合線路の揚合とは違ってくるので注意する必要がある。電流値が小さい場合にはコンデンサ成分に流れる電流と絶縁劣化による電流との区別は,その値だけからは判別困難である。

但しこれは絶対値が平常値との比較の問題であって、平常値より大きい値で安定している場合には間違いなく何らかの不良箇所がある。

(2)電流値が大きい値と小さい値とを変互に繰返すもの

ここでの電流の小さいのは前記した対地静電容量によるものであり,設備によっで異なるが、小さい設備で10mA程度、多くは20~30mA程度である。最新の温調器の付いたヒーター、インバーターが多いと高調波の煽りを受け100mAを超えることもある。電流の大きい方は100 Aを超えるものまで。一般に電流が大きい区間で負荷が接続きれ、小きい区間で切離されているので,当然原因は負荷側である。漏電の原因のところで記したように絶縁劣化の程度の小さいものの場合には負荷を接続するするとB種接地線の電流が減少する場合もある。したがって,電流が増加した点で負荷が接続されでいるとことを前提にして調査を進めると原因をさがせない場合が生ずる。電流値が大小を燥返す場合であっても,電流値の小さい方が平常値を超えていたら,線路と負荷の2個所以上で絶縁不良があると考えるべきである.

(3)時間的には電流の小さい時が大部分であるが不規則に大きい電流が流れる場合

多くの機械は一連の動きをしでいるので一定時間ごとに運転停止を繰返すが,中には全く気まぐれで運転したり,働いたりするものがある。特定の条件にとなった時に動作する自動運転回路(例えば排水ポンプ)や、たまにしか使用しない機器では次の動作は何時間後となるのか全く所当がつかないし,保護装置は働かないのが原則であるから何ヵ月待っても次は出てこない。このような所で絶縁劣化や誤接続があると,その回路が接続された時だけ,B種接地線の電流は大きくなる。したがって電流パターンとしては不規則なものとなってしまう.

(4)電流値が3点以上あり,これを繰返すもの

絶録不良,誤接続, 2点接地等が2個所以上あるとそれ等の運転が時間的にずれたり,重なったりすることにより,電流値は3点以上になる。

(5)負荷電流に比例したバターンを描くもの

幹線の電流に比例する場合と,末端の特定の機器の電流に比例する場合とがある.しかし漏電の増加割合は負荷電流に正比例するとは限らず、ひどい場合には負荷電流が増加すると漏電が減少する場合もある。誤接続の場合には誤接続された機器そのものの負荷電流を示すので判別はしやすいが, 2台以上あるとややこしくなる。 2点接地の場合はその位置や状況とよって違ってくる

(6)電流値がまったく不安定なるの

機器での漏電の場合,振動によって接触状態が変化,電流が変動するととがある。この場合指針の揺れはまったく定まらず,大きく,小さきくピクビピクと動く. CB無線の電波を拾っている場合には発振源が移動体のためにほとんどの場合に不安定であるが、変化に指針が追つく程度のものである.高調波も発生原因から考えて普通安定にとはなり得ない.。

(7)電流植は小さいが指針が細かく振動している場合

漏電の原因のとところで記したように絶縁不良が違う相で2個所以上あり。接地点でみると互いに打し合っている状態である..絶縁不良による漏電はそれ自体安定しているように見えても,差を取りその絶対値が小さくなってくると,わずかの変動も目立ってきて指針が震動するようになる。極めてまれにしがないが、過去数10mAあったものが急激に数mAに減少したような場合、この現象が出るととがある。漏電の値が減少したとしても、その原因が負荷が減少したのか、新しい漏電によって減少したのかの判別は必須である。

(8)実際の漏電記録の例

管理する中での記録計であり,トラブルがあればそれを解消し,問題のないことを記録に残すためのチャートにしているので,トラブルそれ自体の記録は少ないが,代表的なものを紹介する。チャードの送り速度はいずれも1目盛10分間である。そして下端がスタートである。

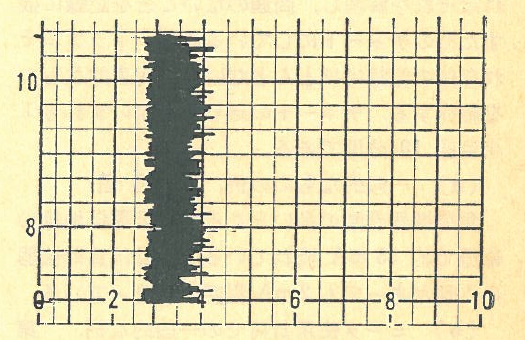

一般的なものの例。

負荷機器台数の多いととろでB種接地線の部分で約35 mA流れている。変動は負荷機器の入切があっても2mA程度に納まっでいる

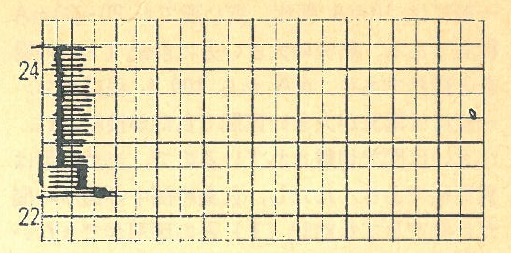

ヒーター使用負荷での一般的な例.

ヒータの温度が200℃を超えるようになると個々のヒータの絶紙抗は1 MΩ近ぐまで低下してくる.またヒータの対地静電容量も無規はできない。これがサーモスタッドによりたえずON, OFF’しているので台数が少し多くなると,ある幅をもっさてたえず変動する様になる。この例では8mmAから13mAの間を変動している.絶縁不良部分はない。

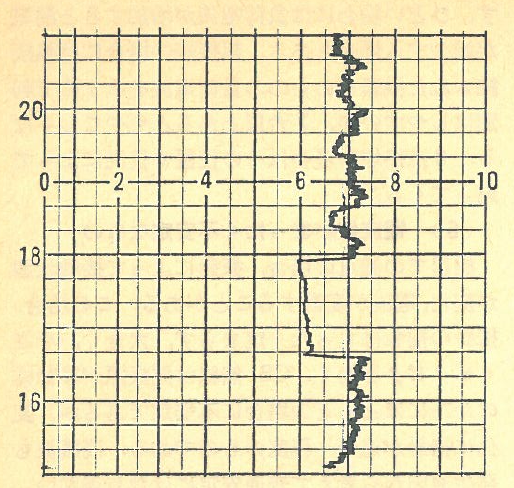

昼休みが入った例。

稼働中は機械のon offによって21mAを中心にして3mA変動しているが、

昼休みに入り機械の運転を止めたところで約18mAに減少している.ここでわずかに次動しでぬるのは,すべての機械が完全停止しているのではなく,一部運転しているためである。約40分間の昼休なが終わるとまた21 mAをを中心に変動している.

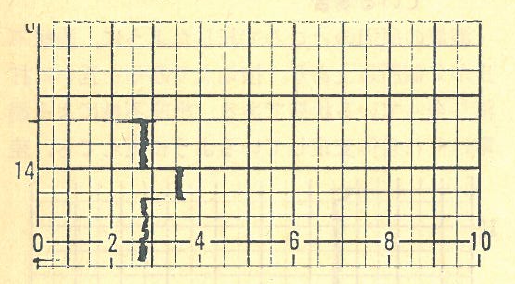

絶縁不良機器が1合ある場合の例

排水ポンプが古くなって,絶縁不良になっているもので,平常時約8 mAのものが13分間だけ10.5 mAに増加している. 1日数回をの状態を繰返している

一つの漏電がB種接地点での電流を増加きせる場合と減少させる場合がある例,

約2分間隔で絶縁不良(正確には機械のコールド側端子での絶縁不良であって2点接地にあたる)の機械が運転している.記録の始めの13分間はこの機械が運転すると測定点では電流が減少していたものが,その後は増加傾向となっている。この方向が切換おった点でこの工場の主力である大きい機械が運転を止めたのである。

コメントを残す